「明々後日の次の日」という表現を耳にしたことはありますか?日常の会話の中で突然このような言葉が出てくると、一瞬「それって具体的にいつのこと?」と混乱することがあるかもしれません。このフレーズは一見すると複雑そうに聞こえますが、日本語の未来を指し示す表現の一つとして、実はとても興味深い言葉です。

この記事では、そんな少しユニークでありながらも役立つ未来表現について、丁寧に解説していきます。

「明日」「明後日」「明々後日」を徹底解説!その意味と使い方を整理

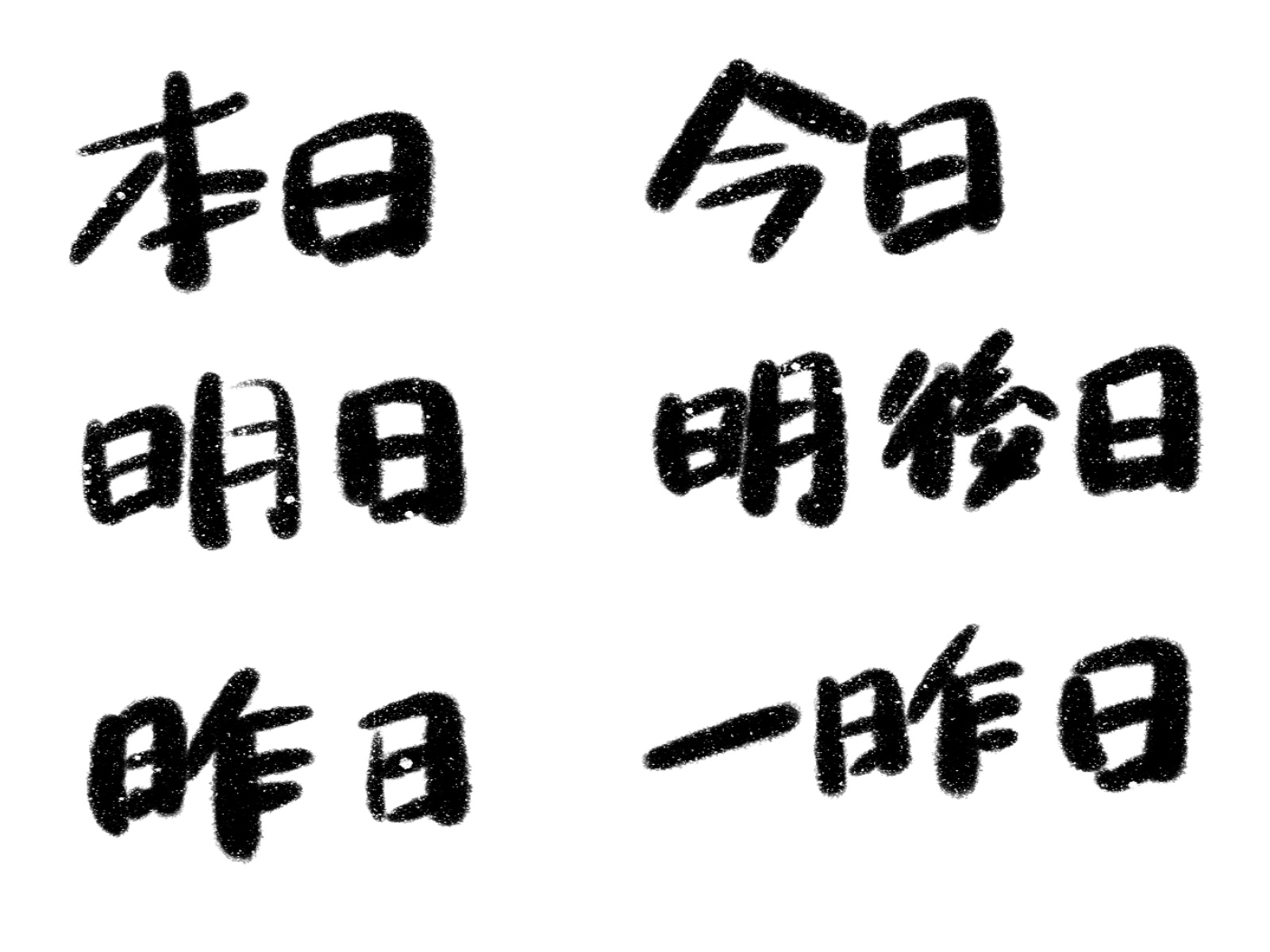

「明日」「明後日」の基本的な意味とは?

「明日(あした)」は、誰もが知る通り「今日の次の日」を指します。例えば、現在が月曜日であれば、明日は火曜日ということになります。そして、「明後日(あさって)」はその翌日、つまり水曜日にあたります。この範囲については、多くの方が特に迷うことなく理解できる部分でしょう。

ただし、これらの言葉は話す時間帯や地域の方言、さらには会話の文脈によって解釈が微妙に異なる場合があります。例えば、深夜に「明日」と表現したとき、それが今日の延長線上なのか、それとも日付が変わった後のことなのか、捉え方が分かれることがあります。このように、日本語には日付に関する曖昧なニュアンスが含まれており、それが日本語の奥深さを感じさせる一方で、時に混乱を招く要因ともなっています。

「明々後日」はどのくらい先の未来?

「明々後日(しあさって)」は、「明後日の次の日」を意味します。つまり、今日から数えて3日後の日のことです。例えば、今日が月曜日の場合、火曜日(明日)→水曜日(明後日)→木曜日が明々後日となります。日常会話ではあまり頻繁に使われない表現かもしれませんが、予定やスケジュールを組む際には役立つ言葉です。

日数で整理するとどうなる?

日数を基準にすると、それぞれ以下のように整理できます:

| 呼び方 | 今日からの日数 | 曜日例(今日が月曜の場合) |

|---|---|---|

| 今日 | 0日後 | 月曜日 |

| 明日 | 1日後 | 火曜日 |

| 明後日 | 2日後 | 水曜日 |

| 明々後日 | 3日後 | 木曜日 |

| 明々後日の次 | 4日後 | 金曜日 |

このように、数字で捉えると非常に明確で分かりやすくなります。

「明々後日」が使われる場面とは?

「明々後日」という言葉は、ビジネスの会議日程や学校行事、病院の予約といった場面で使われることが多いです。例えば、「次回の打ち合わせは明々後日に設定しましょう」といったやり取りが挙げられます。ただし、相手に混乱を与えないためにも、具体的な日付(例:5月5日)を併せて伝えると、より確実です。

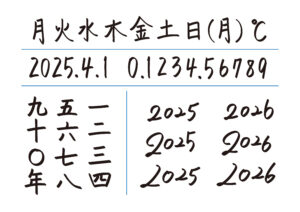

カレンダーを活用して正確に把握しよう

日付をカレンダーで数える際の基本は、「今日を含めずに」1日目を「明日」と考えることです。これにより、言葉の解釈によるズレを防ぎやすくなります。また、スマートフォンのカレンダーアプリやスケジュール管理ツールを活用すれば、何日後かを視覚的に確認できるため、予定を立てる際の助けになります。

「明々後日の次の日」は何と呼ぶべき?分かりやすい表現とその背景

「明々後日の次の日」は何日後のこと?

「明々後日の次の日」とは、現在の日付から数えて4日後を指します。例えば、今日が月曜日の場合、明々後日は木曜日。その翌日、つまり「明々後日の次の日」は金曜日となります。このように、日数で計算すると「4日後」となり、非常にシンプルに説明できます。

「明々後日の次の日」という表現は一見すると分かりにくい印象を与えるかもしれませんが、「4日後」と具体的な数字で伝えることで、誰にでも直感的に理解してもらうことが可能です。

正式な表現は存在するのか?

実際のところ、「明々後日の次の日」を指す正式な日本語の単語は存在しません。「明日」「明後日」「明々後日」といった表現は一般的に使われていますが、それ以降の期間については、日常会話や文章で明確な単語が用意されていないのが現状です。

これは、日本語における言葉の特徴の一つであり、必要性が低い表現については特定の単語が発展しにくいことが理由として挙げられます。そのため、多くの場合は「4日後」や具体的な日付、曜日などで補足する形が一般的です。

「明明明後日」という表現について

一部のネット上やカジュアルな会話では、「明明明後日(めいめいめいごにち)」という造語が使われることがあります。「明日」→「明後日」→「明々後日」→その次、という順序を踏まえたユーモラスな言い回しですが、これはあくまで非公式な表現です。

こうした言葉はジョークや軽い会話では使われることがありますが、ビジネスやフォーマルな場面では避けるべきでしょう。正式な場面では、具体的な日付や日数で伝える方が適切です。

地域やネットで見られる俗称

SNSや一部の地域では、「明々後日の次の日」を「ししあさって」や「やのあさって」と呼ぶこともあります。これらは方言的なニュアンスを持つため、全国的に通じるわけではありません。しかし、その土地ならではの言い回しとして親しまれている場合もあるため、地域文化として興味深い側面があります。

分かりやすい伝え方の例

「明々後日の次の日」を正確に伝えるためには、以下のような表現を使うと良いでしょう!

- 「4日後」

- 「具体的な日付(○月○日)」

- 「明々後日の翌日」

- 「曜日(例:金曜日)」

これらの表現を使うことで、相手に誤解を与えることなく、簡潔かつ明確に意図を伝えることができます。特に、数字や具体的な日付を用いると、より正確な情報として受け取られるでしょう。

日本語特有の日付表現の奥深さとその地域差について

「やのあさって」とはどんな日付を指すのか?

「やのあさって」という言葉をご存じでしょうか?この表現は、「明々後日の次の日」、つまり今日を基準にすると5日後を指す言葉として、一部地域、特に関西地方で使われる方言的な表現です。

例えば、今日が月曜日の場合、火曜日(明日)→水曜日(明後日)→木曜日(明々後日)→金曜日(明々後日の翌日)→土曜日(やのあさって)となります。ただし、この言葉の解釈には個人差があり、「4日後」や「5日後」として受け取られる場合もあるため、使用する際には注意が必要です。

こういった方言的な表現は、家庭内や地域内では通じるものの、全国的な認知度は高くないため、誤解を避けるためにも日常会話では避けた方が無難でしょう。

「しあさって」の意味も地域によって異なる?

「しあさって」という言葉も、地域によって指す日付が異なるため注意が必要です。

- 関東地方では、「しあさって」は「明々後日」を指します(今日から数えて3日後)。

- 関西地方では、「しあさって」が「明々後日の次の日」を意味します(今日から数えて4日後)。

例えば、大阪出身の人が「しあさって」と言った場合、それが木曜日を意味するのか金曜日を意味するのか、関東出身の人との会話では解釈が食い違うことがあります。そのため、初対面の相手やビジネスシーンでは、具体的な日付を明示した方が誤解を防げるでしょう。

地域ごとの日付表現の違いを整理

以下は、地域ごとの日付表現の違いをまとめたものです。

| 地域 | 表現 | 意味(今日から数えて) |

|---|---|---|

| 関東地方 | 明後日 | 2日後 |

| 関西地方 | 明後日 | 2日後 |

| 関東地方 | しあさって | 3日後(明々後日) |

| 関西地方 | しあさって | 4日後(明々後日の次の日) |

| 一部地域 | やのあさって | 5日後 |

このように、同じ言葉でも地域によって意味が異なる場合があります。相手の出身地や文脈を考慮しつつ、必要に応じて「それは○日後のことですか?」と確認することで、誤解を防ぐことができます。

日本語特有の曖昧な日付表現とその魅力

英語をはじめとする他の言語では、「four days from now(今から4日後)」や「the day after tomorrow(明後日)」といったように、具体的な日数で表現されることが一般的です。そのため、日付の解釈にズレが生じにくいのが特徴です。

一方で、日本語は「明日」「明後日」「しあさって」など、数値化しないと正確に理解しづらい表現が多く存在します。この曖昧さが日本語特有の奥深さを生み出している反面、時には混乱の原因となることもあります。

日付表現の違いが引き起こす混乱

同じ日本語を話していても、地域差や言葉の使い方の違いが、誤解を生む要因となります。「しあさって」や「やのあさって」のような表現は、その典型例です。

特に、会議のスケジュールや旅行の計画など、日付のズレが問題となる場面では、「○日後」や「○月○日」といった具体的な表現を用いることが重要です。

日付の数え方を正確に理解して日常に活かそう!

「何日後?」の数え方をマスターするには

「明日」「明後日」「明々後日」などの表現を正しく理解するためには、日付の数え方をしっかり把握することが重要です。基本的なルールとして、「今日」を0日目とした場合、そこから「1日後」「2日後」と順番に数えるのが一般的です。

例えば、今日が月曜日の場合

- 1日後:火曜日(明日)

- 2日後:水曜日(明後日)

- 3日後:木曜日(明々後日)

- 4日後:金曜日(木曜日の次の日)

このように、「今日」をカウントに含めない方法を覚えることで、「○日後」という表現がより明確になります。このルールを意識することで、日付の誤解を防ぐことができます。

明確な表現が求められる場面

特にビジネスや学校行事、病院の予約などでは、日付や曜日を具体的に伝えることが大切です。「明々後日の次の日」という曖昧な表現よりも、「4日後の金曜日」といった具体的な言い方のほうが、受け手にとって分かりやすく、誤解を防ぎます。

例えば、「会議は明々後日の次の日に行います」と伝えるより、「会議は4日後の金曜日に行います」としたほうが、スムーズに理解されます。このような工夫をすることで、円滑なコミュニケーションが実現します。

カレンダーを活用して効率的に確認する方法

日付を数える際には、手帳やスマートフォンのカレンダーアプリを活用するのが便利です。以下の手順で簡単に確認できます:

- 今日の日付を基準にする。

- カレンダー上で1日ずつ指を動かして数える。

- 目標の日付が何曜日かを確認する。

特に週をまたぐ予定や月をまたぐスケジュールでは、視覚的に確認することでミスを防ぐことができます。

ビジネスシーンでの注意点

職場では、曖昧な表現は誤解を生みやすいため、注意が必要です。「明々後日」や「しあさって」といった言葉を使う場合には、必ず具体的な日付や曜日を添えて伝えるのがマナーです。

例えば、「明々後日の次の日に資料を送付します」とだけ伝えるのではなく、「5月3日(金曜日)に資料を送付します」と明示することで、相手に安心感を与えられます。このような配慮が信頼関係の構築にもつながります。

子どもに教えるときの工夫

子どもに「明日」「明後日」「明々後日」などの概念を教える際には、視覚的に分かりやすいツールを使うのがおすすめです。例えば、カレンダーに今日の日付をマークし、翌日以降にシールを貼る方法や、指を使って数える方法が効果的です。

また、クイズ形式で「明後日は何曜日?」といった質問を投げかけることで、遊び感覚で楽しく学ばせることができます。このような工夫を取り入れると、子どもが自然に日付の感覚を身につけることができます。

言葉の選び方で未来の表現を豊かにしよう

会話に広がりを持たせる工夫

未来の出来事を語る際、いつも「○日後」「明日」「明々後日」といった定型表現ばかりを使っていると、単調に聞こえることがあります。しかし、少し視点を変えた言葉選びを意識するだけで、表現は一気に豊かになります。

例えば、「3日後に遊園地に行く」と言う代わりに、「木曜日に遊園地へ行く予定だよ」と話すと、具体性が増し、聞き手により鮮明なイメージを伝えられます。また、「来週の金曜日」や「ゴールデンウィークの初日」といった具体的な時間軸を取り入れることで、話に深みや親しみが生まれるのです。

こうした工夫を日常会話に取り入れることで、自然と表現力が向上します。未来について話す際には、ただの情報伝達にとどまらない、より豊かなコミュニケーションが可能になります。

曖昧な表現を避けるためのポイント

「しあさって」や「やのあさって」といった表現は便利に思えますが、地域や人によって解釈が異なる場合があり、誤解を招くことがあります。特に、メールやメッセージなど文字でのやり取りでは、曖昧な表現がトラブルの原因になることもあるため注意が必要です。

例えば、「しあさってにお願いします」と伝えた場合、相手が異なる地域の出身者であると日付の認識にズレが生じる可能性があります。そのため、「○日後」「○月○日」「○曜日」といった明確な言い方を心がけることで、誤解を防ぐことができます。

自分の言葉で伝える力を磨こう

「明々後日の次の日」といった少し複雑な表現に直面したとき、自分なりにわかりやすく説明できる能力は非常に役立ちます。例えば、「それは今日から4日後のことだよね」と自然に言い換えられる人は、言葉の構造や数え方をしっかり理解しているといえます。

このスキルは、国語力を高めるうえでも重要です。特に、子どもや日本語を学習中の外国人に説明する場面では、自分の言葉でわかりやすく伝える力が大きな助けとなります。

日本語の魅力を楽しむ

日本語には、時間の流れや余韻を感じさせる美しい表現が数多く存在します。「明日」から「明後日」、さらに「明々後日」へと続く言い回しはその一例です。こうした表現には、柔らかさや奥深さ、そして日本語特有の美しさが宿っています。

例えば、「明々後日の次の日」という一見不思議な表現も、日本語の持つ独特の魅力を感じさせるものです。こうした言葉の奥深さを楽しむことで、日々の会話の中で日本語に対する理解や愛着が深まるでしょう。

言葉選びを楽しむことで広がる世界

言葉は単なる情報伝達の道具ではなく、その選び方次第でコミュニケーションをより豊かにする力を持っています。例えば、「4日後」と言うべきか、「金曜日」と言うべきか、あるいは「明々後日の次の日」と表現するかその選択肢は状況や伝えたいニュアンスによって変わります。

場面に応じて最適な言葉を選ぶ楽しさを味わうことで、日常の会話は一層魅力的なものになるでしょう。言葉の可能性を広げることで、日本語の奥深さを再発見し、より豊かなコミュニケーションを楽しむことができます。

最後に

「明々後日の次の日」という少しユニークな言い回しを入り口として、日本語が持つ未来表現の奥深さについて掘り下げてみました。この表現をきっかけに、私たちが普段何気なく使っている「明日」「明後日」「明々後日」といった言葉が、実は非常に繊細であり、時には誤解を招く可能性があるという点に気付かれたのではないでしょうか。

特に、「しあさって」や「やのあさって」など、地域によって異なる言葉の使い方には注意が必要です。こうした言葉は、日常会話やビジネスの場面で曖昧さを生むことがあるため、具体的な日付や日数を用いて伝えることが、円滑なコミュニケーションを実現する鍵となります。

また、カレンダーや数字を活用して日付を正確に把握する習慣を身につけることで、自分の表現力を高めるだけでなく、相手への思いやりを示すことにもつながります。こうした工夫は、コミュニケーションの質を向上させるための重要な要素と言えるでしょう。

「明々後日の次の日」に対応する正式な言葉が存在しない点も、日本語の特徴的な柔軟性を表しています。このような言語の特性を否定的に捉えるのではなく、むしろ言葉選びの楽しさや表現の工夫、そして会話における思いやりとして前向きに受け止めることが、日本語の魅力をさらに深く味わうためのポイントではないでしょうか。

日常生活の中で、何気ない表現に少しだけ意識を向けることで、コミュニケーションの質は大きく向上します。ぜひ、今回学んだ表現をあなた自身の言葉の引き出しに加えて、日々の会話に活かしてみてください。こうした小さな工夫を重ねることで、言葉を通じた交流がより豊かなものとなるでしょう。

日本語の未来表現に関する表現例

| 元の表現 | 地域差のある表現例 | 推奨される具体的な伝え方 |

|---|---|---|

| 明々後日の次の日 | やのあさって(地域差あり) | 「○月○日」「○日後」と明確に伝える |

| 明日 | あす(フォーマルな場面で使用) | 日付を添えて表現 |

| 明後日 | あさって(一般的) | カレンダーや日付で補足説明 |

日付や期間に関する表現は、相手との認識を一致させるための重要なツールです。適切な言葉選びを心掛け、円滑なコミュニケーションを目指していきましょう。