「迷惑電話は決して無作為に発生するものではない」というのが専門家の見解です。 実際に年末年始や大型連休前、税金・還付金関連の手続き時期など、私たちの生活リズムや心理状態が変化するタイミングを狙って詐欺師や営業業者が活動を活発化させています。

これらを放置しておくと金銭的被害や精神的ストレスが積み重なっていきますが、着信拒否機能やアプリを活用することで被害を大幅に軽減できることも判明しています。

本記事では、迷惑電話が集中する時期の詳細な背景や手口の種類、そして効果的な防御策を網羅的に解説し、あなたとご家族が安心して日常を送るための実践的なノウハウをお伝えします。

迷惑電話の発生パターンと狙い撃ちされる時期

不審な着信が急増する理由と背景

迷惑電話は、決まった時期に集中的に発生するという明確な傾向を示しています。

主たる要因として、ボーナスシーズンや年金支給日といった「資金が動くタイミング」を詐欺グループが狙い撃ちしている実態があります。

詐欺集団は、人々が油断しやすい瞬間を綿密に計算し、一斉に電話攻撃を仕掛けてきます。 学校の新学期や引っ越しが多い春の時期など、人々の生活環境が大きく変わるタイミングも格好の標的となっています。

忙しさや気持ちに余裕がない状況が、冷静な判断力を大幅に低下させる要因となるのです。

迷惑電話が集中する時期の詳細な背景

年末年始や大型連休前は特に警戒レベルを上げる必要があります。

人々が旅行計画や年末の買い物で慌ただしく過ごしている時期は、普段の警戒心が薄れがちになるため、迷惑電話が爆発的に増加します。 確定申告や税金関連の手続きシーズンも「還付金詐欺」が多発する大きな要因となっています。

選挙期間や社会的なイベントが続く時期には、政治や世論に関連する偽情報を悪用した電話も増加傾向を見せます。

詐欺師は常に社会の動向を注視し、被害者が信じ込みやすいテーマを巧妙に選択して接触を図ってくるのです。

季節変動と迷惑電話の内容変化

季節の移り変わりと共に、迷惑電話の内容も大幅に変化します。

春は新生活をターゲットにした勧誘電話、夏は災害や猛暑を口実にした詐欺、冬は年末年始の慌ただしさに付け込んだ巧妙な手口が目立つ傾向があります。 秋には台風や地域行事に関連した連絡を装った偽電話も確認されています。

迷惑電話は単純な偶然ではなく、その季節特有の状況を計算して利用しているため、一年を通じて継続的な注意が欠かせません。

国際電話を偽装した迷惑電話も急増しており、特に国番号81を悪用した電話がかかってくるケースも報告されています。

迷惑電話の種類と手口の特徴

固定電話とスマートフォンへの異なるアプローチ

固定電話には高齢者を狙い撃ちした迷惑電話が多く、スマートフォンにはSMSやアプリを悪用した詐欺が急増しています。

それぞれ全く異なる特徴を持っているため、両方への対策が必要不可欠です。

固定電話の場合は家庭に直接アクセスできるため「家族になりすました詐欺」や「料金未払いの虚偽通知」を装った手口が頻繁に確認されます。 スマートフォンでは、URLをクリックさせてフィッシングサイトへ誘導するケースや、アプリを介して個人情報を不正に抜き取る手口が一般的です。

通信アプリを利用した偽アカウントからの通話やチャットも増加しており、幅広い年齢層に被害が拡大しています。

特殊詐欺の進化した手口と防御策

「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」「架空請求詐欺」などの特殊詐欺は現在も多発しています。

最近では「投資を装った利益誘導話」や「通販サイトの未納金請求」など、新しい形態の詐欺も次々と出現しています。 被害を未然に防ぐには、未知の番号には応答しない、疑問を感じたら家族や警察にすぐ相談することが効果的です。

金融機関や行政機関を名乗る電話であっても、必ず正規の番号に折り返して事実確認する習慣を身につけると安心度が高まります。 録音機能を積極的に活用して証拠を残すことも効果的な対策となります。

非通知・国際電話に潜むリスク

非通知や海外からの電話は特に注意深く対応する必要があります。

うっかり応答してしまうと高額請求につながる可能性があり、完全に無視することが最も安全な選択です。

特に+800や+1844から始まる番号については、詐欺や迷惑電話の可能性が極めて高いとされています。

迷惑電話への実践的な対策方法

電話が繋がらない理由はこれだ!話し中と着信拒否の見分け方を解説!

着信拒否機能の効果的な活用法

スマートフォンや固定電話には着信拒否機能が標準で搭載されています。

特にスマートフォンでは、ワンタップ操作で迷惑電話を簡単に拒否できるため、手軽に被害を防ぐことができます。 固定電話でも事前に登録した番号を自動で遮断できる機種が数多く販売されています。

未知の番号や、過去にしつこく着信してきた番号を登録しておくだけで、安心感は格段に向上します。 特定の時間帯に制限をかけられる機能を利用すれば、深夜や早朝にかかってくる迷惑電話も完全に遮断でき、日常生活のストレス軽減にも大きく貢献します。

迷惑電話番号の検索とブロック手法

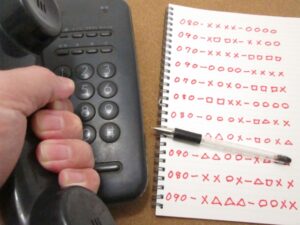

インターネット上には、迷惑電話番号を共有するサイトやアプリが豊富に存在します。 着信があった番号を検索すると、すでに他の利用者が「営業電話」「詐欺の疑いあり」などの詳細な情報を投稿していることが多く、それを参考にできます。

怪しいと感じた場合は、単純にブロックするだけでなく、履歴として残しておくことで再度の被害を効果的に防げます。 スマートフォンの専用アプリでは、迷惑と報告された番号を自動的にブロックしてくれる機能もあるため、積極的に導入すると防御力が飛躍的に高まります。

電話機やアプリを使った最新防犯対策

近年では、迷惑電話防止機能付きの電話機やアプリが幅広く普及しています。

例えば「自動録音機能」を搭載した電話機では、相手に「この通話は録音されています」と自動でアナウンスが流れるため、詐欺犯が萎縮して電話を切断するケースが多数報告されています。

「警告音」や「名前を名乗らないと接続されない仕組み」を備えた機種もあり、被害予防に大きな効果を発揮しています。 スマートフォンでも同様に、専用アプリを使えば、着信時に迷惑電話の可能性を自動で判別してくれるので、高齢のご家族にも安心してお使いいただけます。

これらの最新ツールを導入することで、自分や家族を守るセキュリティレベルを大幅に強化できます。

迷惑電話の被害を防ぐための予防策

個人情報の流出リスクと注意すべき点

迷惑電話の大部分は、個人情報の流出が発端となってかかってきます。

例えば、懸賞や会員登録の際に入力した住所や電話番号が第三者に渡ってしまうケースや、通販サイトの利用情報が外部に漏れる場合があります。 一度流出すると、同じ番号に繰り返し詐欺や営業の電話がかかってくる可能性が高くなります。

そのため、安易に個人情報を入力せず、必要最小限の情報だけを提供することが極めて大切です。 特に「無料」「限定」といった魅力的な言葉に注意し、利用規約やプライバシーポリシーを確認する習慣を身につけましょう。

高齢者を狙った詐欺の最新傾向

迷惑電話は、高齢者をメインターゲットにした詐欺が多いのが現実です。

例えば「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」「未払い料金請求」などは、焦らせて判断力を意図的に鈍らせる典型的な手口です。 高齢者は「電話がかかってきたら応答するもの」と考える方が多いため、特に被害に遭いやすい傾向があります。

家族や地域社会で積極的に声をかけ合い、最新の詐欺手口を共有しておくことが極めて大切です。 高齢者世帯には「自動応答・録音機能付き電話機」を設置すると、リスクを大幅に減らすことができます。

迷惑電話に関する実例と学べる教訓

実際の被害事例をみると、被害は想像以上に身近に起こっています。

例えば「大手企業を名乗る架空請求電話で数万円を振り込んでしまった」「宅配業者を装って暗証番号を聞き出された」など、手口は日々巧妙化しています。

これらの事例から学べることは、「未知の番号は基本的に応答しない」ことが最も効果的な防御策だということです。 もし応答してしまっても、すぐに個人情報を答えず、少しでも怪しいと思ったら家族や知人に相談することが被害防止につながります。

迷惑電話への適切な対応方法

応答時の基本的な注意事項

万が一、迷惑電話に出てしまった場合は、冷静さを保つことが最優先です。

相手がどんなに緊迫した状況を伝えてきても、その場で即断せず、必ず一呼吸置いて考える時間を作りましょう。

特に「至急対応しないと損害が発生する」「警察を装って口座情報を聞き出す」などのケースでは、慌ててしまうと被害に直結します。 基本原則は「相手に情報を渡さない」「不用意に会話を継続しない」ことです。

録音機能を活用し、後で証拠として保存しておくことも効果的です。

業務用電話での迷惑電話の対処方法

会社やお店などの業務用電話にも、迷惑電話は日常的にかかってきます。

例えば「営業の売り込み」「不審な勧誘」「詐欺まがいの請求」などです。

業務中に対応していると大きな時間的損失になるため、取次ぎ前に内容を確認する仕組みを導入することが有効です。 代表番号に迷惑電話が集中する場合は、IVR(自動音声案内)を導入して不審な発信者を事前にふるい分ける方法もあります。

社内で迷惑電話の対応マニュアルを作成し、従業員が統一した基準で対応できる体制を整えると安心です。

連絡先リストの整理と管理の必要性

迷惑電話への備えとして、電話帳や連絡先リストの整理も非常に大切です。

登録済みの番号からの着信であれば安心して応答できますが、未登録だと判断が困難なことがあります。 そこで、頻繁にやりとりする相手や家族、取引先はすべて登録しておき、逆に不要になった連絡先は定期的に削除しておきましょう。

このような整理をしておくと、未知の番号からの着信に対して「迷惑電話の可能性が高い」と直感的に判断しやすくなります。 結果的に、不安やストレスを大幅に減らすことにもつながります。

最後に

- 迷惑電話は季節やイベントに連動して増加する(年末年始、税金・保険関連の時期など)

- 個人情報の流出や高齢者世帯が狙われやすい構造がある

- 着信拒否機能や番号検索サイト、専用アプリが効果的な防御手段となる

- 高齢者や会社の業務電話では特に防御策を徹底することが必要不可欠

- 今後はAI音声など新しい手口も登場するため、情報共有と最新ツールの導入が必須

迷惑電話は特定の時期に急増し、手口も年々巧妙化の一途を辿っています。 しかし、正確な知識と効果的な対策を身につければ被害は大幅に防ぐことができます。

特に「未知の番号には応答しない」「個人情報は渡さない」「防止機能を積極的に活用する」という3つを日常習慣にするだけで、安全性は格段に高まります。

高齢者や業務用電話は特に狙われやすいため、家族や職場で情報を積極的に共有し、最新の機能やツールを取り入れることが欠かせません。

迷惑電話は誰にでも起こり得る身近なリスクだからこそ、早めの対策で安心な日常を守っていきましょう。